Depuis 30 ans, Conférence fait redécouvrir des œuvres importantes parfois oubliées, ou simplement méconnues en France, et promeut des œuvres nouvelles ou jamais traduites jusqu’alors.

Actualités

-

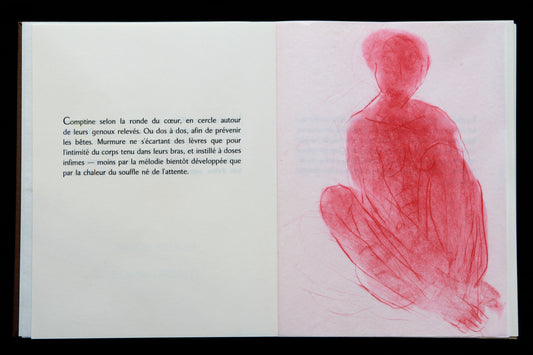

Décès de Claude Garache, peintre et graveur

Le peintre et graveur Claude Garache, avec lequel Conférence a réalisé de nombreux ouvrages, s'est éteint le 5 septembre dernier. Alain Madeleine-Perdrillat nous rappelle quelques éléments de son parcours.

Décès de Claude Garache, peintre et graveur

Le peintre et graveur Claude Garache, avec lequel Conférence a réalisé de nombreux ouvrages, s'est éteint le 5 septembre dernier. Alain Madeleine-Perdrillat nous rappelle quelques éléments de son parcours.

-

Assunta Genovesio à la Galerie PRODROMUS

Exposition du 15 septembre au 12 novembre 2023 à l'occasion de la parution du livre Assunta Genovesio. Tendresse de l'espace. aux Éditions Conférence.

Assunta Genovesio à la Galerie PRODROMUS

Exposition du 15 septembre au 12 novembre 2023 à l'occasion de la parution du livre Assunta Genovesio. Tendresse de l'espace. aux Éditions Conférence.